1957 - 2017: GENOVA E IL MERCATO COMUNE

Meditazioni di Rudi Decleva

Dedicato a Dante Barzi - Funzionario CEE

Quando la seconda Guerra Mondiale ebbe termine, molte voci autorevoli - tra cui quella del Primo Ministro inglese Winston Churchill - si levarono per auspicare la creazione degli Stati Uniti d’Europa. Fu un sogno ad occhi aperti il solo poter pensare di annullare le tante rivalità tra gli Stati europei che portavano inevitabilmente ai conflitti. Subito il pensiero si rivolgeva principalmente all’Alsazia e alla Lorena, da sempre oggetto di liti e dispiaceri tra Francia e Germania, che passavano di mano all’uno o all’altro dei contendenti dopo ogni conflitto. Terre di confine contese, abitate da etnie promiscue e fonti continue di rivendicazioni per la mancanza di diritti delle minoranze.

Pur esistendo il Patto Atlantico per la difesa dell’Europa a guida americana in antitesi militare con l’URSS, nel 1952 venne siglato un altro Patto militare denominato CED Comunità Europea di Difesa limitato agli Stati Italia, Francia, Germania Ovest e Benelux. Doveva essere il primo passo verso l’unificazione di una politica comune europea dei sei Stati Membri e invece naufragò per le mancate ratifiche parlamentari da parte francese ed italiana.

Però nel 1951 il dado dell’unificazione era stato ormai lanciato con la creazione della CECA Comunità Europea del Carbone e Acciaio con sede a Strasburgo - proprio nella contestata Alsazia-Lorena - che aveva unificato le materie prime siderurgiche franco-tedesche mettendole a disposizione anche degli altri Stati aderenti.

E così la strada dell’unificazione, fallita partendo dal piano militare con la CED, dimostrò la validità del progetto iniziale di integrazione economica quale primo passo per giungere all’obiettivo degli Stati Uniti d’Europa, come vaticinato anche dal Manifesto di Ventotene di Altiero Spinelli.

Genova trasse subito vantaggio dalla politica comune siderurgica della CECA, che la mise in condizione di procacciarsi le materie prime in regime preferenziale e diventare così un produttore esportatore di acciaio. I prodotti dell’Italsider erano ormai richiesti in tutto il mondo - compresi gli Stati Uniti - e tanta era la richiesta che venne costituita la commerciale Siderexport che forniva le lamiere anche alla costruttrice automobilistica tedesca BMW.

La firma del Trattato di Roma, che istituiva la Comunità Economica Europea dei sei Stati Membri già facenti parte della CECA, avvenne il 25 Marzo 1957. La strada da compiere era immensa e la sede della nuova Europa da unire fu stabilita a Bruxelles, capitale del Belgio che era diviso tra due gruppi culturali differenti in continuo conflitto tra loro: valloni e fiamminghi. Contrasti e contraddizioni che erano comuni a tutti gli Stati Membri con la speranza di poterli comporre e adattare in una piccola Europa allargata.

A Genova l’entusiasmo toccò con caratteri cubitali i quotidiani genovesi, ma non con eccessivo entusiasmo l’opinione pubblica dato che la città si trovava già per conto suo in pieno boom economico e sociale. Genova la Superba era uno dei vertici del magico Triangolo Industriale con Milano e Torino, era la Capitale dell’Industria IRI, mentre il porto gareggiava con Marsiglia per il predominio mediterraneo.

Genova era allora la piazza più importante per l’import italiano soprattutto di materie prime. Qui avevano sede le principali società petrolifere – tra cui le internazionali Esso Standard Italiana, la Shell e la Mobiloil - l’Italia di Navigazione, che era la più importante delle quattro Società armatoriali di Stato, gli Armatori Liberi, gli Agenti Marittimi, Fornitori navali, Provveditorie marittime, le Riparazioni navali e una fitta rete commerciale rappresentata da Case di Spedizione, Assicurazioni, Case di Import-Export, Agenti di Case Estere, Periti. E infine ben 48 Consolati Generali o Onorari esteri.

Una potenza economica che aspirava a raggiungere gli 800.000 abitanti con nuove opere pubbliche in corso tra cui l’Aeroporto sul mare, la Fiera Internazionale, il nuovo quartiere di Portoria e quello a levante attorno alla nuova strada Pedemontana oggi Corso Europa.

Il punto debole dell’emporio genovese era però l’isolamento autostradale che soffocava lo sviluppo dell’intera regione ligure, che disponeva solo della vecchia autocamionale dei Giovi, mentre il crescente fenomeno della motorizzazione bloccava la circolazione dei mezzi. Per percorrere quel centinaio di metri rappresentato dalle due gallerie tra Piazza Corvetto e Piazza della Nunziata nelle ore di punta si impiegavano 45 minuti tra un sonoro concerto dei clacson. Altro handicap era dato dalla mancanza di aree per nuovi insediamenti industriali per le quali si stavano tuttavia avviando soluzioni Oltre-appennino.

Anche l’Italia conosceva il suo boom con alti e bassi della propria moneta, inserita nelle regole dell’Unione Europea dei Pagamenti, ma fortemente condizionata ancora dalle politiche protezioniste, dai dazi doganali, dai clearings, dalle compensazioni globali e così via. Commerciare con l’estero era molto difficile e non era da tutti. Gli stessi Grandi Magazzini milanesi per rifornirsi dei prodotti esteri si appoggiavano alle Case di Import Export genovesi - che ne detenevano il know how - perché addentro nelle complicate operazioni che riguardavano l’ottenimento di licenze, gli abbinamenti merceologici per le compensazioni, la disponibilità di valuta, le spedizioni, le formalità e divieti, le aperture di credito, etc.

Mariano Trombetta, importatore di caffè e allora Presidente della Camera di Commercio genovese, tenne una Conferenza presso il Circolo Ufficiali di Via San Vincenzo all’indomani della firma del Trattato di Roma e mise in evidenza i grandi vantaggi che sarebbero derivati all’Italia e Genova da questa Unione che inizialmente appariva come Unione doganale, grazie all’abbattimento dei dazi doganali e delle licenze di import dei Sei, per le quali era stabilito un periodo transitorio di 12 anni in tre tappe. Va detto che il prodotto italiano più protetto era l’automobile che interessava Torino e che la nostra Casa produttrice era anche accusata di vendere in dumping sul mercato americano cioè al di sotto del costo di produzione grazie al surplus di prezzo praticato sul mercato interno protetto in regime di quasi monopolio. Anche i prodotti agricoli erano protetti sia da norme fitosanitarie che doganali - ad esempio lo zucchero genovese dell’Eridania era tassato al 100 per 100. Affioravano anche timori per ciò che sarebbe potuto succedere a seguito dell’abbattimento delle protezioni daziarie per le piccole aziende. Genova aveva anche il problema del monopolio del lavoro portuale che privilegiava la Compagnia Unica e che era in contrasto con l’abbattimento dei monopoli, regole di concorrenza e diritto di stabilimento. Trombetta concluse che l’Italia era molto in arretrato rispetto al Nord Europa per cui dall’obbligo di rispettare i Regolamenti e le Direttive comunitarie avrebbe avuto finalmente l’occasione di apportare nuove riforme in tutti i settori della vita nazionale”.

Il resto d’Europa rimase alla finestra mentre l’Austria si tirò fuori perché bloccata dal Trattato di Pace, la Svizzera e Svezia opposero la loro neutralità secolare perché i Paesi del Blocco comunista compresa la Repubblica Democratica Tedesca - che aderivano al COMECON - interpretavano il nuovo Organismo in funzione anti URSS, e la G.Bretagna non voleva rinunciare alle sue preferenze tariffarie con i Paesi del Commonwealth.

Ben presto nacque nel 1960 in funzione anti CEE la Zona di Libero Scambio (EFTA) per iniziativa inglese, cui aderirono Austria, Danimarca, Norvegia, Portogallo, Svezia, Svizzera e Regno Unito.

Pertanto alla fine degli anni ’50 l’Europa era divisa in 3 Blocchi: CEE, EFTA e COMECON, e già dopo pochi anni si intravvedevano i benefìci prodotti dall’economia italiana coinvolta nella concorrenza europea dei Sei: l’economia era cresciuta dal 5 percento all’8 percento, i consumi moltiplicati insieme alla produttività, e il Paese da agricolo era diventato un Paese industriale. L’operaio italiano andava al lavoro con la Fiat 600 mentre nell’Est prevaleva la bicicletta e in Cina addirittura tutti erano vestiti con una uguale dimessa confezione popolare.

Fatte queste premesse, avvenne che nel 1962 la CEE propose al Prof. Bruno Minoletti, Segretario Generale della Camera di Commercio, l’incarico di Direttore Generale per la Politica comune dei Trasporti. Fu un grande onore per l’ente camerale genovese e il Prof. Minoletti accettò e propose ala Giunta - d’accordo con la CEE - che la mia persona, Segretario della Sezione Commercio Estero, potesse partecipare in qualità di stagiaire per tre mesi negli Uffici comunitari per documentazione sui problemi e sulle materie di interesse per l’economia genovese.

A Bruxelles rimasi positivamente impressionato dalle ampie strade a senso unico dove ordinatamente scorreva il traffico senza il caos nostrano e dagli autoparcheggi sotterranei a più piani, ma nel quotidiano dei 2200 dipendenti della CEE mi meravigliò di vedere le segretarie disponibili a servire ai Capi la consumazione del coffee break e conseguente lavaggio delle tazze, e gli ascensori sempre in movimento senza le portine ai piani per cui vi si doveva entrare e uscire con un balzo. In lughi publici si potevano incontrare facilmente Personaggi famosi come il Re di Maggio Umberto di Savoia e Capi di Governo o potevi trovare seduto a teatro qualche fila dietro a te, il Re Baldovino dei Belgi.

Dentro la Comunità mi era stata concessa la più ampia libertà di movimento e gli appuntamenti per le mie interviste erano presi dalla Segreteria del Sen. Giuseppe Caron, Commissario italiano per il Mercato Interno. Devo dare atto che gli alti Funzionari CEE mi hanno sempre riservato una cordiale accoglienza senza preoccuparsi minimamente della durata dei colloqui. Le materie che ho approfondito sono state: circolazione delle merci, eliminazione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative, armonizzazione delle legislazioni doganali, tariffa esterna comune, diritto di stabilimento, concorrenza e posizione dominante, monopoli, aiuti degli Stati all’export, politica cantieristica italiana, accordo di associazione con i TOM Territori Oltremare ex belgi, olandesi e francesi, rapporti con i Paesi Latino Americani, trattative in corso con la Gran Bretagna.

Quando gli Stati Membri furono invitati ad inviare propri Funzionari per realizzare questa grande opera comune, in Italia la rivalutazione salariale dei dipendenti pubblici era già avvenuta e frenò le adesioni dei migliori elementi che in maggioranza preferirono rimanere nei loro comodi uffici romani anziché affrontare il freddo clima europeo. Anche la poca conoscenza delle lingue francese o tedesca era stata determinante. E così ho trovato il personale italiano a Bruxelles di secondo ordine e di conseguenza incaricato di compiti altrettanto declassati. In tali condizioni, fin che il Funzionario esplicava le sue mansioni alle dipendenze di un Direttore italiano, l’handicap poteva anche risolversi in maniera soddisfacente perché la lingua prevalentemente usata era quella italiana, ma quando il Direttore o il Capo di Divisione era di altra nazionalità, erano facilmente immaginabili le difficoltà che il nostro Funzionario doveva affrontare per stendere un rapporto tecnico in una lingua non sua. Francesi, tedeschi e olandesi non solo erano favoriti dalla perfetta conoscenza delle lingue ufficiali comunitarie, ma anche dalla facilità con cui potevano raggiungere Bruxelles. Basti pensare che già a quei tempi per il percorso Parigi - Bruxelles c’era la Grande Velocità - i velocissimi treni T.G.V. - che impiegavano meno di due ore annullando le distanze e dimezzando i tempi.

L’Italia, che inizialmente era uno dei tre Grandi, ora era diventato il terzo Membro ed era insidiata dall’Olanda perché aveva distaccato nel nascente Organismo Funzionari non sempre preparati - magari i soliti raccomandati dalle Personalità politiche - e spesso provocando trasferimenti a Bruxelles di Funzionari che faceva comodo togliere dalla carriera romana per favorire l’avanzamento della scala gerarchica inferiore. Già allora i Funzionari che intervistavo parteggiavano per l’esito felice delle trattative per l’ingresso della Gran Bretagna nella CEE onde ridurre il crescente peso politico franco-tedesco e in caso negativo auspicavano intese con il Benelux. Le lamentele riguardavano poi i diversi Ministeri di Roma, anche se non tutti, che a differenza degli altri Stati Membri non rispettavano le scadenze stabilite per la presentazione di rapporti, proposte, pareri etc. provocando disfunzioni e ritardi, e naturalmente le solite considerazioni sulla scarsa serietà del modo di lavorare italiano.

Documenti di base fondamentali di lavoro venivano presentati - oltre che in ritardo - anche incompleti e con correzioni a penna biro ingenerando perplessità a chi li doveva esaminare e ritrasmettere alle altre Delegazioni e Uffici. In compenso i Funzionari ministeriali che giungevano da Roma per le riunioni preliminari erano ben preparati, ma essendo pochi e sempre gli stessi, erano costretti a studiarsi le pratiche durante il viaggio a causa delle frequenti trasferte. E in gioco c’erano interessi immensi che implicavano una lotta occulta per far prevalere i propri punti di vista nazionali. Un piccolo esempio di tendenze egoistiche nazionali: nell’armonizzazione dei titoli di studio, i tedeschi pretendevano di includere il titolo di Capomastro edile tra i titoli equipollenti a quello dell’Architetto. Un Diploma (tedesco) equivalente ad una Laurea (italiana).

Le Delegazioni estere erano molto più numerose delle nostre per cui non si comprendeva se i nostri Esperti erano pochi oppure c’era la manovra di impedire che nuovi Funzionari venissero ammessi nel giro redditizio delle trasferte.

Pochissime le Funzionarie femminili italiane, brave le stenografe e dattilografe, e ottime le interpreti in simultanea. Le dipendenti femminili male sopportavano il distacco da casa per le condizioni climatiche e soprattutto per l’ambiente diverso in cui dovevano vivere, preferendo rientrare in Italia dopo breve permanenza e rinunciare a quel posto privilegiato.

Come stagiaire ho avuto la possibilità non solo di studiare dal di dentro la nuova creazione europea, ma anche di avere visite e contatti con l’Euratom, la Rappresentanza Permanente italiana presso la CEE, e partecipare ad una riunione congiunta a Strasburgo tra il Parlamento Europeo e il Consiglio d’Europa.

La Gazzetta Ufficiale della CEE in italiano era poco conosciuta e ancora meno consultata in Italia malgrado riportasse in continuazione l’avanzamento di tutti i lavori che si svolgevano a Bruxelles ed era anche l’unico mezzo per i giovani di effettuare un tirocinio in funzione di una successiva assunzione. Ce ne erano tanti stagiaires a Bruxelles, anche di Paesi Terzi e africani, ma solo il dieci percento provenivano dall’Italia. Anche questa, una leggerezza con la quale inizialmente l’Italia aveva affrontato la costruzione europea.

- - - - - -

Nel Sessantesimo dell’evento Comunitario, redigo queste annotazioni in ricordo di un’opera ciclopica che fu intrappresa inizialmente dall’Italia con insufficiente impegno, che ha portato benessere e coscienza europea a coloro che furono testimoni dei gravi Lutti prodotti in precedenza dalle divisioni europee. E con il monito che un rifiuto dell’unità europea, difficilmente potrà ricreare in futuro quanto con tanti sacrifici è stato sin qui realizzato.

rudi decleva - Ancient Stagiaire CEE

Sussisa di Sori, 25 Marzo 2017

EIN MAN: EIN WORT (Un uomo: una parola)

Al Liceo Scientifico “A. Grossich” de Fiume, el primo giorno de tedesco - seconda lingua dopo del inglese - la professoressa de tedesco ne gaveva spiegado el detto “Ein Man: ein Wort” che voleva dir “Un omo: una parola”.

Tuta la vita me xe rimaste in testa queste sante parole come la preghiera del Padrenostro perché la nostra educazion la vien da quela formazion austroungarica, che ne gà passa' i nostri padri e i nostri professori.

Ogi questa cultura quà, indove che vivemo, non la esiste più.

El Presidente Monti almeno 50 volte el gaveva deto che no'l se sarìa presentado ale elezioni e inveze el ga' adiritura fato un Partito politico.

Adesso, dopo de gaver promesso ala India che i marò i saria tornadi, inveze el te ghe gà petado el bidon ala italiana.

In scola a Fiume anca i ne parlava - come esempio de seguir – la storia del Console romano Attilio Regolo per come che el gaveva mantegnudo la sua parola.

I Cartaginesi i lo gaveva fato prigioniero e per otegnir la pace con Roma i ghe gaveva dado la libertà de ragiunger Roma, parlar in Senato e convinzer i Senatori de finir la guera con Cartagine.

Se el scopo era ragiunto, el podeva restar a casa, ma se no el deveva tornar a Cartagine e subir le conseguenze.

Lui el ghe gaveva lassado in pegno la sua parola de zitadin romano.

Ve ricorde'? Anca a Berlino el Presidente Kennedy gaveva ricordado quanto che era onorada in antico la parola de un roman.

Con el povero Attilio Regolo xe anda' finir mal perché el Senato non gà voludo sentir ragioni.

Così lui el gà dovesto tornar a Cartagine per morir drento una bote de ciodi.

Oggi son molto triste mentre legio la stampa italiana che la festegia questa furbizia.

di Rudi Decleva - Sussisa, 12 Marzo 2013

Giorno del ricordo a Busalla 2013

Venerdì 22 Febbraio a Busalla, nel Salone della Società di Mutuo Soccorso fra Liberi Operai, si è svolta la Commemorazione della nostra ”Giornata del Ricordo“ organizzata dal Comune di Busalla – Assessorato alla Cultura – con il patrocinio della Regione Liguria.

Venerdì 22 Febbraio a Busalla, nel Salone della Società di Mutuo Soccorso fra Liberi Operai, si è svolta la Commemorazione della nostra ”Giornata del Ricordo“ organizzata dal Comune di Busalla – Assessorato alla Cultura – con il patrocinio della Regione Liguria.

In prima fila gli studenti del 5° anno dello Scientifico ”Primo Levi“ e dell’Istituto Comprensivo “Rinaldo Traverso” con i rispettivi Insegnanti.

La riunione – data l’assenza perché all’estero del Dott. Mauro Valerio Pastorino, Sindaco di Busalla - è stata presieduta dal Consigliere Regionale Aldo Siri, presente con il Gonfalone della Regione Liguria scortato da Guardie in grande uniforme, e speaker lo stesso Assessore alla Cultura Antonello Barbieri.

Questa è stata la settima edizione organizzata a Busalla, ridente cittadina alle spalle di Genova, che può vantare in Italia una esperienza unica nell’accoglienza ai profughi, testimoniata soprattutto dai fiumani e lussignani.

Infatti, finita la guerra, una buona parte di profughi – inizialmente marittimi, statali e petroliferi della raffineria fiumana ROMSA - si diressero verso Genova dove contavano di trovare nel breve termine una adeguata occupazione senonché qui c’era una grossa penuria di quartieri a causa dei bombardamenti aerei e navali subiti e pertanto per trovare una casa con un affitto abbordabile bisognava indirizzarsi nella immediata periferia genovese.

Busalla aveva tutte le carte in regola per questa bisogna e cioè tante case e ville, che erano servite per gli sfollati della città e che ora con la guerra terminata erano rimaste vuote.

Ma i profughi che cercavano queste case, chi erano costoro?

Mica erano quei fascisti che erano fuggiti dal Paradiso dei Lavoratori di Tito perché avevano la coscienza sporca?

Il quotidiano comunista “L’Unità” titolava con compiacimento come a Bologna i ferrovieri minacciassero lo sciopero generale per impedire che la Pontificia Commissione di Assistenza offrisse un brodo caldo al treno di profughi diretti al Campo Profughi “Ugo Botti” di La Spezia, o come a Venezia e Ancona - dove i profughi polesani rimpatriavano con la motonave ”Toscana“ sotto scorta dei militari - i portuali si rifiutassero di sbarcare le loro masserizie.

A Busalla invece la solidarietà verso i profughi si espresse nel modo più umano che si potesse immaginare: il Sindaco comunista Antonio Cervetto e l’Assessore agli Alloggi socialista Paolo Martignone affissero un manifesto alla cittadinanza per invitare i busallesi proprietari di case ad aprire le loro “ville, villette e case sfitte” per gli sventurati fratelli giuliani. Quando il 28 Gennaio 1948 il Sindaco Cervetto festeggiò il suo compleanno, una Delegazione di profughi partecipò alla sua festa e gli presentò una Pergamena a testimonianza della loro gratitudine per come erano stati accolti ben al di la’ dei limitati compiti istituzionali di un piccolo Comune.

Sembra un episodio del Libro ”Cuore“ con la differenza che mentre il libro di De Amicis oggi è ignorato dai nostri giovani, la pagina di Busalla – dopo che fu raccontata dal Sindaco Pastorino e pubblicata integralmente a puntate in Australia dal bimensile “El Fiuman” – commuove ancora la nostra gente: Alfredo Fucci, Nereo Bulian, Sergio Covacich e Bruno Cesare hanno sfidato la neve per giungere da Monza ed applaudire Busalla e così altri.

Nel suo Libro “Fiumani” – scritto nel 1999 – Pastorino ricordava quei tempi quando lui ragazzino a scuola aveva la Maestra fiumana Maria Sclafani e in casa altra gente fiumana con strane abitudini e innocenti manìe facili al contagio.

Erano profughi che si davano importanza perché - anche se erano arrivati con quattro stracci dentro ad un baule – erano arrivati in un posto che era indietro nel tempo rispetto a loro. E lo si vide quando la nostra gioventù si impose nel creare lo sport a Busalla sotto la guida dell’esperto Ugo Roventini e l’entusiasmo di Oliviero Nardi: calcio, rugby, pugilato, nuoto e soprattutto il basket dove Busalla mancò l’appuntamento con la Serie C solo per ragioni di cassa.

Ma veniamo alla Cerimonia del Ricordo che anche quest’anno è stata divisa in due sezioni: la prima per il Ricordo e la seconda per celebrare i Campioni sportivi giuliani piu’ rappresentativi.

L’anno scorso si scelse di fare una mostra fotografica sui successi di Sergio Endrigo.

Dopo una breve introduzione generale del Consigliere Siri, di Emerico Radmann - che ha ricordato le sue emozioni quando vide Fiume 50 anni dopo l’esodo - del Dr. Paolo Bastianutti, fiumano e Presidente del Consiglio Comunale di Busalla - che ha messo in risalto soprattutto l’accoglienza busallina - l’onore della relazione sul Ricordo dell’Esodo e delle Foibe è toccato a Gaia Ardossi, studentessa del V Liceo Scientifico “Primo Levi”, che ha vinto il Concorso della Regione Liguria su questo argomento. La lettura del suo tema è stata obiettiva e completa sugli avvenimenti accaduti nel nostro confine orientale dal 1942 al 1947, dimostrando che la gioventù di Busalla è ben documentata sulle nostre vicende.

Nell’esposizione sportiva – curata dal giornalista Sergio Teddy Di Tonno - Mauro Tiraoro, Giuseppe Polonio e altri hanno ricordato le Medaglie di Nino Benvenuti, Tino Straulino, Nico Rode, Luigi de Manincor, Ulderico Sergo, Gianni Cuccelli, Orlando Sirola, Abdon Pamich, Ottavio Missoni, Ezio Loik, Rudi Volk, omettendo tanti altri Campioni nazionali per ragioni di tempo.

La Giornata del Ricordo si è conclusa con i ricordi di alcuni nostri concittadini “busallini” che hanno ripetuto lo stesso refrain: “Busalla ùber alles”.

Tra questi il Decano Ennio Celli e la signora Ileana Pavlovatz.

Tuttociò mentre in cucina le signore fiumane – sotto la guida di Fernanda Celli – preparavano i tavoli per il pranzo di noi ospiti a base di jota e gulasch con contorno di “struzze” di strudel, di oresgnazza e di torte di grano saraceno alla fiumana.

Riccardo Gobbo: Un muletto fiuman al Quirinale

Martedì 29 Gennaio si sono concluse al Quirinale le Celebrazioni del “Giorno della Memoria” riservate alla Shoah, anche in concomitanza con il 70° Anniversario della rivolta del Ghetto di Varsavia.

Martedì 29 Gennaio si sono concluse al Quirinale le Celebrazioni del “Giorno della Memoria” riservate alla Shoah, anche in concomitanza con il 70° Anniversario della rivolta del Ghetto di Varsavia.

Davanti al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, delle massime Autorità dello Stato e delle Comunità ebraiche sono stati premiati i vincitori dell’XI Concorso Nazionale “I giovani ricordano la Shoah” e tra essi – primo tra tutti e ripreso dalle telecamere della RAI – il nostro muletto fiumano-genovese Riccardo Gobbo.

Chi è Riccardo Gobbo? Ha 9 anni ed è il nipote del Comandante di petroliere Claudio Gobbo, profugo da Fiume.

La sua Classe – la III Elementare della Scuola Primaria “XII Ottobre” di Genova-San Fruttuoso – ha compilato una “Memoria” che è stata giudicata la migliore in Italia e quindi premiata.

La storia di una bambina ebrea di nome Elisa, che viveva nel Quartiere San Fruttuoso di Genova, allontanata dalla scuola nel 1938. Una storia vera interpretata dai bimbi della Classe 3 B.

L’Istituto lo ha prescelto per recarsi a Roma e ricevere il Premio, accompagnato dalla Maestra Paola Paolin insieme alla compagna di scuola Matilda Garofalo.

L’argomentazione dell’ambìto riconoscimento recita: “Il tema dell’esclusione dei bambini ebrei dalla vita scolastica e sociale operata nel 1938 dal regime fascista con le Leggi razziste è stato affrontato dagli alunni con il racconto a disegni di una bambina allontanata dalla scuola nel 1938. Il messaggio comunicato è un invito all’amicizia e alla fratellanza“.

Riccardo è un bel biondino di 9 anni, pratica nuoto e tuffi, e gli piace anche sciare sulla neve. Nel frattempo sogna di andare come suo padre Massimo a Fiume per tuffarsi nelle acque pulite di Zurkovo.

Complimenti ai Nonni e ai Genitori.

Olive istriane e olive de Sussisa

Sofro de invidia nel veder in fotografia i uliveri istriani: altro che i olivi dela Liguria, abarbicadi sui costoni del Appennin

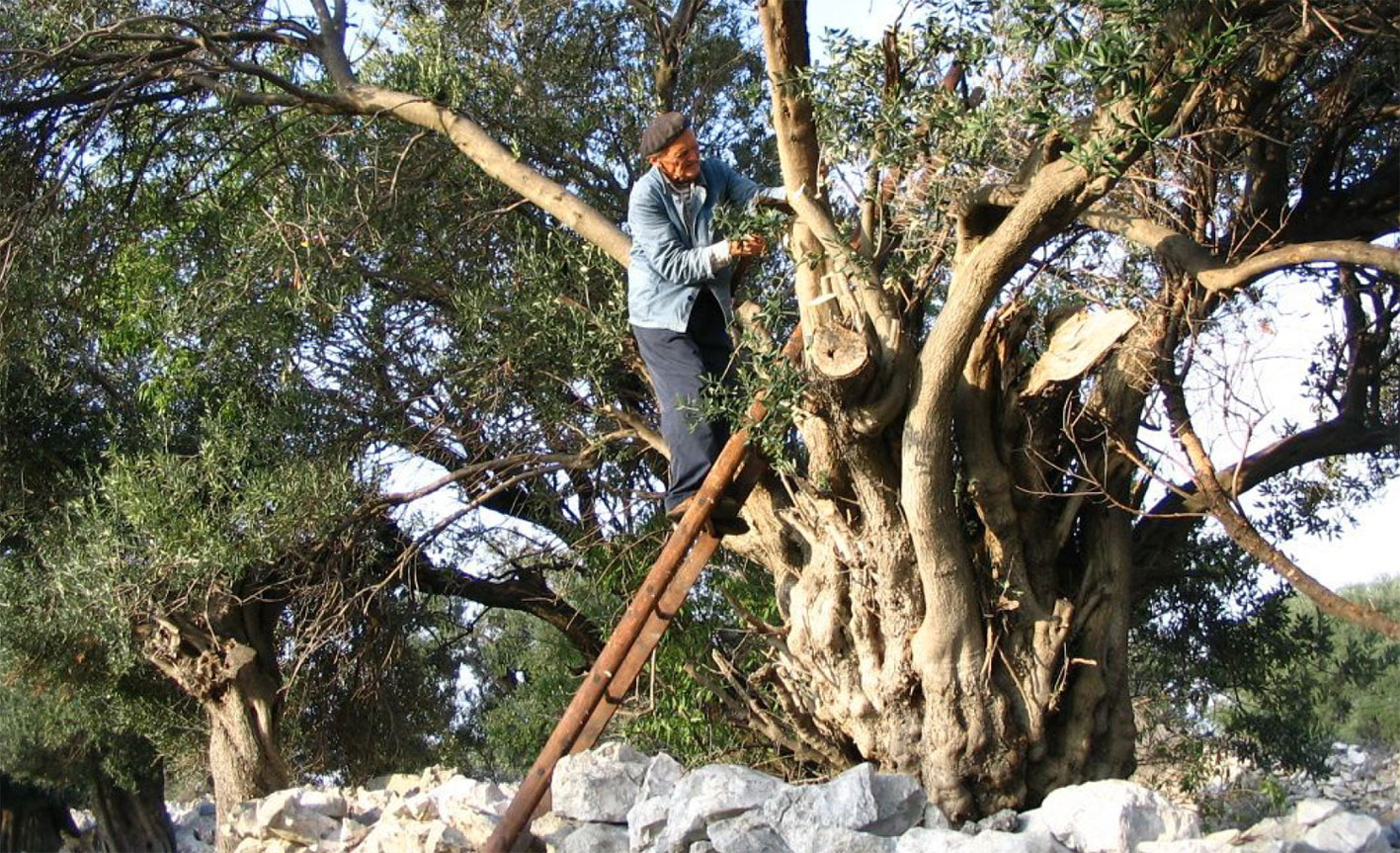

Propio giorni fa gò leto un articolo sul oio che se fa in Istria, e go soferto de invidia nel veder una fotografia dei uliveri istriani, bei sul terren lisso: altro che i olivi de Liguria, che i xe abarbicadi sui costoni del Appennin. Stago parlando dela Riviera de Levante de Genova, che comprende i comuni marineri de Recco, Camogli, Pieve Ligure, Bogliasco e Sori, afaciadi sul Golfo Paradiso.

In antico, quando che i Saraceni vegniva far le scoribande anca de ste parti e sopratuto quando che scopiava qualche pestilenza, la gente dala costa la scampava nel interno e la se costruiva qua le case che ghe serviva per salvarse. E così xe nati ’sti insediamenti, solo che ghe se voleva prima trovar l’aqua, una cava de dove tirar fora le piere per far le case, mentre el terren el deveva vegnir imbonido con tera, per far cresser el gran e le verdure, e per piantar i alberi tra cui i olivi. Un lavor veramente ciclopico, che ogi se dirìa sovrumano.

E così el terren che era monte el diventava coltivabile, solo che nol gaveva ampieza, perché la strica de tera la gaveva massimo 3-4 metri de largheza e quela, anca se più “vicina a Dio”, era tera aspra. In quela conformazion non era possibile lavorar coi aratri o ogi cole ruspe, ma solo a forza de brazi, che i xe sempre meno stagni, dato che oggi chi ghe stà drio ala tera xe solo i veci, perché i giovani – dopo che i gà scoperto le comodità dela vita modernadela cità – i se guarda ben de vegnirse stancar.

Quando che xe la stagion de ingrumar le olive, molto de frequente se lege sui giornai de disgrazie che capita a qualchedun che casca dal albero. Se el se rompe un brazo o una costola va’ tuto ben, perché el se pol alzar in piedi e zercar aiuto, ma quando che capita ala gamba o ala schena el xe fortunado che sia altra gente in giro che lo aiuti, e el più dele volte ghe se vol el elicotero per portarlo in ospidal.

La vallada de Sori la se infila dal mar fino a Sussisa, indove che abito mi, e grazie al clima mite dela aria de mar el olivo el cresse in una altezza de 350-400 metri. Più in su xe castagne. Purtroppo i olivi de “montagna”, al contrario de quei de pianura, tra de lori i fa gara a chi cresse de più, perché ognidun vol ciapar el sol e non star in ombra del altro. Per questo, per ingrumar le olive, ghe se vol scale più grande e questo fa’ cresser el ris’cio de cascar e farse mal.

Scale ferme come el Palo dela Cucagna

El vantagio de gaver i uliveri a meza collina xe che i sofre molto meno i atachi dela mosca olearia che la deposita in giugno i sui ovi nele olive, che poi le marzisse, con dano sia per la qualità che la quantita del ojo.

Per questo a noi non ne toca far tratamenti come che ghe toca a quei de pianura, che i se colega col computer (oramai tuto xe modernizado) per saver tempi e procedure de intervento.

Ogi xe la tendenza de sbassar i alberi e tajarghe el tronco a una altezza de 1 metro e 80 - 2 metri de tera, in modo che se possi ingrumar le olive stando coi piedi per tera o al massimo usar una scala de 3 massimo 5 metri. La scala poi bisogna sistemarla pulito, che la stìa ferma come el “Palo dela Cucagna” che a Fiume se piantava in Piazeta San Micel per la festa de San Vito e Modesto. La base la deve star pogiada in tera, in modo che tuti i due lati dela scala i pogi ben sul teren, mentre in alto la scala la deve esser ligada a regola d’arte sul tronco o sui rami stagni e che non la se movi, in maniera che el omo che sta là sopra el possi lavorar in assoluta sicureza.

I veci che ga tempo, i liga soto i alberi de olive reti come quele de pesca, che le stà ben tesade, solevade de tera e le sta là fin che tute le olive le casca da sole. Così lori ogni giorno i fa el giro soto i alberi e i fa la racolta che pol durar anca due tre mesi.

Altro sistema xe quel de ingrumar albero per albero. In questo caso se usa una o due rede de 6 metri per 4, se monta sula scala ben ligada e se sgrana le olive a portada de man. Per quele che non se arivar ciapar, se taja el ramo. In sto caso xe molto usado un petine de plastica che sveltisse sgranar le olive dai rami e in più evita le ferite ai diti causade da un lavor così prolungado.

Xe ancora un terzo sistema mecanico, che scassina el albero fazendo cascar le olive, ma qua el xe poco usado propio per la conformazion del terren, che el xe acidentato.

Fame povero, che te farò rico

El olivo el dixe: “Fame povero, che te farò rico”, e credeme xe vera verità, perché più se taja la pianta e più essa la se rinforza, e dopo qualche anno la ripaga con molto più fruto. Poi el lavor non xe ancora finido perché bisogna “netar” le olive nel senso che se deve separar le foje, i rameti e el sporco e per questo se usa un parecio eletrico che xe formado da un forte ventilador, che fa svolar le foje per tera e cascar le olive intun secio.

Poi le olive nete le va’ messe nele cassete de fruta in maniera che le respiri e che le se sughi per andar dopo de una setimana, massimo dieci giorni dal frantojo.

Al inizio dela racolta le olive le xe ancora de color verde e poi man man che le se matura le diventa nere. Per questo la resa la varia per quintal de olive dai 15 litri al inizio ai 20-25 litri cole olive nere e ben mature.

Ma questo lavor che impegna a partir da novembre, come ogni lavor del contadin el xe sogetto ai caprici dela stagion. El scorso anno in aprile le piante le era piene de fiori prometendo una racolta abondante, ma poi el caldo esagerado gà sugado e mandado tuto a remengo. E pol suceder anca el contrario che basta due o tre giorni de siroco nel tempo sbaliado per mandar tuto a monte.

In zona esiste quatro frantoi che non i gà gnente de far con i veci frantoi de una volta, che i usava la “macina” de 20 quintai col mus che la fazeva girar per mastruzar le olive, la tramoggia, la pressa e le cosidete sporte. Ogi i frantoj xe roba moderna, regolada dal computer, indove che ti meti le olive e te vien fora ojo verde, che xe vere olive spremude.

Xe diventà un hobby

Gò intervistado Biagio Novella, che xe el titolar del frantoio che se trova a Mulinetti, una frazion de Recco. Insieme fazevimo regate de vela quando che erimo jovani. E lui me dixe:

“La raccolta delle olive ormai è diventata un hobby, da quando è terminata l’importante funzione del contadino causata dalle comodità offerte dalla città. Oggi non ci sono più contadini in giro, i loro figli non vogliono sporcarsi le mani mentre i nipoti scansano la fatica, con la motivazione che la terra è bassa. E così la campagna è trascurata, le potature sono dimenticate e il valore dei raccolti è ridotto di molto. Quest’anno la produzione nella nostra zona non è stata uniforme per causa di un’impollinazione anomala, che ha differito da albero ad albero e nello stesso albero alcuni rami erano pieni di olive e altri solo foglie.

Il caldo estivo ha favorito la maturazione dei frutti e quindi la resa, mentre le intense pioggie settembrine fortunatamente non hanno inciso sulla produzione che tuttavia è stata del 50 percento rispetto ad una stagione normale. In ogni caso, ciò che si raccoglie è appena il decimo di ciò che si raccoglieva una volta”.

Gli altri Blog

I Blog di Gian dei Brughi.

RODOLFO DECLEVA

nato a Fiume l’8 Gennaio 1929;

esule da Fiume dal 01.02.1947

vive a Sussisa

rudidek@fastwebnet.it

![]()

Laurea in Economia e Commercio -

Lingue scritte e parlate: Inglese e Francese; conoscenza: croato, spagnolo e tedesco.

Attività professionale dal 1948 al 1993

1948-1951 Istitutore presso il Collegio per Profughi Giuliano-Dalmati “N.Tommaseo” a Brindisi

1955 Dipendente della Banca d’America e d’Italia - Genova

1955-1988 Dipendente della Camera di Commercio di Genova con qualifica finale di Vice Segretario Generale

1980-1988 Direttore del Centro Regionale Ligure per il Commercio Estero - Genova

1983-1988 Direttore del Consorzio Genovese per l’Export - Genova

1989-1992 Direttore del Consorzio ITSC Italian Trade Service Center - Genova

1985-1988 Segretario Italiano dell’ ASCAME – Assemblea delle Camere di Commercio del Mediterraneo – Barcellona (Spagna)

1988-1992 Esperto di Mondimpresa-Roma per la formazione dei Funzionari delle Camere di Commercio Siciliane

1960 -1993 Iscritto all’Albo Nazionale Giornalisti Pubblicisti

Pubblicazioni per il Commercio Internazionale

1963 Il Catalogo degli Importatori - Esportatori Liguri - Genova

1971 Il Catalogo degli Esportatori Liguri - Genova

1976 L’Import-Export e gli Illeciti Valutari

1977 Consigli pratici per l’Operatore con l’Estero

1979 Le Fonti di Informazione per il Commercio con l’Estero

1979 Compiti delle Camere di Commercio in favore dell’export

1975-1988 Direttore Responsabile del quindicinale ”Informazioni Commerciali per il Commercio con l’Estero” - Genova

1988 Il Catalogo degli Esportatori Siciliani per conto Unioncamere-Palermo e Mondimpresa-Roma

Altre Pubblicazioni

1976 “Priaruggia Ricorda” (pagg. 224) nel 50.mo di Fondazione dell’Unione Sportiva Quarto - Genova

2004 “Sussisa Terra Antica” (pagg. 122) nel 75.mo di Fondazione della Società di Mutuo Soccorso di Sussisa

2011 “I Fiumani Nascimbeni per Fiume italiana” (pagg. 23)

2012 “Piccola Storia di Fiume 1847-1947 (pagg. 52)

2013 “La batana FM 341 - storie de pesca nel Quarnero (pagg. 48)

Varie

1986-2010 Giudice Internazionale di Vela

1995 Stella d’Oro CONI al Merito Sportivo

2004 Attestato di Benemerenza “Caught doing good” e la Chiave della città di Keokuk, Iowa, USA.

Attualmente

1998-2012 Segretario della Società di Mutuo Soccorso di Sussisa (Sori GE)

2001-2012 Collaboratore de “El Fiuman”, bimensile in dialetto fiumano - Newport, VIC (Australia) e de “La Voce del Popolo” di Fiume (Croazia).

© GiandeiBrughi 2011 - ilpigiamadelgatto | privacy policy