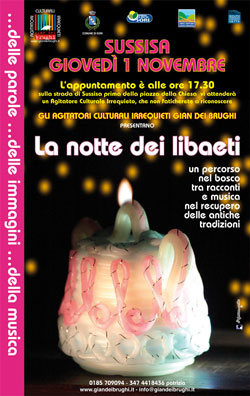

La notte dei libaeti

prima edizione

un percorso nel bosco tra racconti e musica nel recupero delle antiche tradizioni

Giovedì 1 Novembre 2018 alle ore 17.30

sulla strada di Sussisa poco prima della Piazza della Chiesa

vi attenderà un agitatore Culturale Irrequieto

…che non faticherete a riconoscere

La notte dei Libaeti, vuole essere oltre ad un incontro di condivisione di storie, come da nostra consuetudine, il recupero di una delle antiche tradizioni andate perdute.

Le feste dei morti, patrimonio della nostra cultura, sono feste di origine celtica che vennero poi esportate negli Stati Uniti e che oggi ci rivendono dopo averle trasformate in operazione di profitto.

Private del loro significato, trasformate in una sorta di secondo carnevale attraverso la festa di hallowen.

Il porta a porta di “dolcetto scherzetto” qui si chiamava Ben dei morti, fatto dai bambini, era una raccolta di prodotti per i poveri, ai bimbi venivano consegnate fave, fichi secchi e castagne.

L’elargizione dei doni effettuata in occasione della Commemorazione dei Defunti, oltre ad essere un omaggio alla loro memoria aveva un significato augurale di prosperità e abbondanza per il nuovo anno, che per le genti celtiche si iniziava a quel tempo.

(da Il cerchio del Tempo di Paolo Giardelli).

Per commemorare i Defunti non si accendevano finte zucche in plastica e neppure si ornavano le abitazioni di pipistrelli e streghe. C’erano i lumini in cera.

Qui nel levante si chiamavano Libaeti, a Genova Officieu, a Chiavari Mucchetti.

Poco prima della Novena dei Morti apparivano nelle vetrine dei negozi, dei manufatti in cera, coloratissimi e bellissimi che erano la gioia di tutti i bambini che non vedevano l’ora di possederne uno e accenderlo durante la Commemorazione.

I Libaeti erano costituiti da un lungo filo cerato, praticamente uno stoppino continuo che veniva avvolto su se stesso prendendo svariate forme. La più comune era quella a libretto Libaeto appunto, ma la maestria degli artigiani si sbizzarriva a creare altre forme, casette, scarpette, gomitoli, borsine, fiaschetti, frutti, tutti dai colori sgargianti e decorati con fili argento e oro.

Nella notte dei Libaeti, gli Agitatori, vogliono onorare i defunti come si faceva un tempo.

La festa religiosa di Ognissanti, onorava soltanto i personaggi che la Chiesa aveva beatificato, mentre la festa dei morti era rimasta tra le pratiche pagane. Nella festa dei morti si onorano tutti i defunti, e proprio per questo abbiamo scelto di fare un percorso di letture dove i protagonisti siamo gli uomini e le donne comuni, quelle su cui non aleggia santità. Le letture da L’Antologia di Spoon River e da Il nuovo Spoon River ci sono sembrate quelle le più adatte a questo tipo di evento.

Gli Agitatori accompagneranno il pubblico in un percorso nella campagna, tra letture e musiche, per condividere le antiche tradizioni.

Il Video

Una tradizione ormai persa: quella dei “Libaeti”.

Per la ricorrenza dei morti nei paesi liguri venivano venduti questi elaborati lumini in cera che, per i loro colore e fantasia, facevano la gioia di tutti i bimbi. Nel Golfo Paradiso venivano chiamati “Libaeti”, nel Tigullio “Mocchetti”, a Genova “Offizieu”.

I Libaeti erano costituiti da un lungo filo cerato, praticamente uno stoppino continuo che veniva avvolto su se stesso prendendo svariate forme. La più comune era quella a libretto Libaeto appunto, ma la maestria degli artigiani si sbizzarriva a creare altre forme, casette, scarpette, gomitoli, borsine, fiaschetti, frutti, tutti dai colori sgargianti e decorati con fili argento e oro.

Abbiamo realizzato questo video utilizzando spezzoni dal video “Nostalgia” di Laura Mercati realizzato per FIDAPA (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari).

Il racconto

Reale Cereria Bancalari e Bruno. Un salto nel tempo andato

della giostra per produrre le candele

clicca sull’immagine per ingrandire

Dopo giorni di assidua ricerca attraverso le più svariate fonti e non solo quelle virtuali, ma soprattutto gli incontri, gli scambi i ricordi con persone depositarie di questa conoscenza, ho trovato.

Ah dimenticavo di dire che cosa stessi cercando. I Libaeti erano l'oggetto della mia ricerca.

Ora dovrò dirvi che cosa sono questi oggetti dal nome arcano. Libaeti nel levante, Officieu a Genova, Mucchetti a Chiavari.

Erano dei lumini costituiti da un filo di cera che attorcigliato su forme dava origine a casette, borsine, scarpine, fiaschette, libriccini da cui appunto il termine Libaeti. Erano coloratissimi, il filo di cera veniva attorcigliato a un altro filo in argento o oro che conferiva al manufatto una irresistibile appetibilità, era in pratica uno stoppino continuo.

I Libaeti apparivano nei negozi all'inizio di ottobre, sopratutto in quelli di alimentari e nelle panetterie che vendevano anche le pentole di terracotta. Queste vetrine scintillanti di colori e bagliori dati dai fili di argento e oro, erano la gioia dei bambini che non vedevano l'ora di possederne uno da portarsi alla funzione della Commemorazione dei Defunti e accenderlo nel freddo e buio di una chiesa, che improvvisamente con tutti i Libaeti accesi prendeva le sembianze di una festa, la festa per ricordare e onorare i defunti.

Torniamo a questa mattina. Una fonte di informazione è stato il mio amico Nanni chiavarese doc, depositario di tutta la cultura marinara e titolare del Museo Marinaro Tommasino Andreatta. Nanni dicevo, alla domanda "sai qualche cosa dei Libaeti?" ; sapevo da altre indagini che a Chiavari esisteva un’antica cereria che qualche tempo addietro li produceva in gran quantità e li esportava in tutta la Liguria.

Nanni non ne aveva mai sentito parlare, allora gli spiegai che cosa fossero, a quel punto mi disse: ma certo sono i Mucchetti, e detto fatto mi mise in contatto con una sua amica, Laura che ne possedeva una preziosissima collezione.

Questa mattina ci siamo incontrati con Laura, arrivata a casa di Nanni teneva in mano una scatola di cartoncino rigato, l’ha appoggiata sul tavolo, e quando ha alzato il coperchio c’è stata un’esclamazione di meraviglia, depositati tra la carta velina c’erano i preziosi.

Due borsine, un fiaschetto, una casetta, un paio di scarpine, una pentola, la torre ed una campana , è stato come aprire lo scrigno del tempo e lasciar aleggiare nella stanza la nostalgia dell’infanzia. Il ricordo delle fredde sere, sulle panche di una chiesa, ascoltando i canti e le litanie dei morti in attesa di accendere quelle fiammelle che scaldavano il cuore.

Laura ci condusse poi in un posto magico, un salto in un tempo che solo la letteratura ci ha tramandato, un’antica cereria.

La Reale Cereria Bancalari e Bruno, fondata nel 1592, nel budello dei vicoletti di Chiavari.

Un portone provvisto di Hagodai, è il passaggio per un mondo altro, dove il tempo ha inserito un cuneo tra i suoi ingranaggi e ha lasciato nell’aria il profumo di un secolo in cui ingegno e manualità la facevano da padroni.

Abbandoniamo la tecnologia superveloce che ci rende schiavi e entriamo accompagnati da un cicerone d’eccezione, l’ultimo lavoratore rimasto in cereria. Le stanze hanno la giusta illuminazione, le vetrate pensate per far giungere la luce che consente il lavoro, ma tenere fuori l’abbagliamento, e dinanzi a noi una macchina che raggiunge il soffitto, provvista anche di una scala che la avvolge e quindi ne è parte integrante anche a livello estetico.

Fili, catene, cremagliere, maniglie e tutt’attorno gli scarti della cera.

Scopriamo che tutti quei fili appesi a questa mastodontica macchina che ha un meccanismo a giostra, altro non sono che innumerevoli stoppini che scendono in una vasca riscaldata dove viene sciolta la cera ed è per immersione che si crea la candela.

Per una candela finita occorrono dieci immersioni, la giostra sale e scende fino ad aver compiuto il suo giro ed aver immerso per dieci volte tutti gli stoppini.

Questo lavoro viene compiuto ancor oggi manualmente dal signor Carlo Bianchi. A poco a poco mentre ci addentriamo nelle stanze il nostro stupore aumenta, saliamo una scala e ci accoglie un grande salone, la luce delle finestre disegna figure geometriche sul vetusto pavimento ed attorno a noi il calore del legno dei mobili scuri ci avvolge, un’enorme bilancia di precisione si staglia su un tavolo scrivania, Carlo appoggia un centesimo su uno dei piatti e l’altro si solleva, rispondendo al piccolo peso.

Enormi registri giacciono ordinati su un altro tavolo, sono gli elenchi dei clienti dei primi dell’ottocento, le grandi pagine sfogliate e ingiallite dal tempo, sono fitte di calligrafia ordinata con lettere da monaco amanuensi.

Alla parete opposta eccoli i piccoli dimenticati Libaeti che di tanta poesia sono carichi.

Fili fuxia, turchesi decorano e contornano torri,casette, cestini, mazzi di rose, borsine, scarpette, fiaschetti ed anche una chiesina e l’immancabile libretto con immagine del santo, quà e là un’etichetta su carta giallina che ne declama la provenienza, Reale Cereria Bancalari e Bruno.

Seguiamo il signor Carlo che ci guida nel laboratorio dove veniva creato il filo di cera per realizzare i LIbaeti.

Al centro della stanza due piccole vasche contengono ancora nel loro invaso una cera azzurra rimasuglio di uno degli ultimi manufatti.

Da lì passava il filo che per immersione veniva incerato, entrava in una trafila per essere dimensionato e passava su una ruota che gli avvolgeva attorno il filo d’argento.

Una fila di barattoli posti su una mensola contengono i pigmenti con cui veniva colorata la cera.

Barattoli ora color ruggine che viaggiavano da Lipsia a Chiavari custodendo colori vivacissimi.

Il quantitativo di pigmento che sta sulla punta di un coltello bastava a colorare 10 chili di cera.

Qui finisce quello che forse potremmo definire procedimento industriale.

Una volta prodotte, le matasse, simili a fili di lana, venivano inserite in una sorta di armadietto provvisto di una resistenza elettrica che conferiva loro la morbidezza. Ora ci troviamo in un angolo protetto da un paravento dietro al quale una sedia e un basso tavolino costruito con assi, occupano quasi tutto lo spazio. E qui avviene o meglio avveniva la magia.

Il filo di cera passava attraverso le dita di un’addetta alla creazione dei Libaeti che con maestria lo avvolgeva su forme di legno e cominciava la lavorazione, cambiando i colori a seconda dell’esigenza del disegno. Un lavoro manuale che ai nostri giorni non avrebbe prezzo.

Per costruire ogni figura occorreva una media di 10 minuti per quelle piccole e meno complesse e molto di più per le altre più elaborate, eppure ogni famiglia poteva permettersi di acquistare i Libaeti per i propri bambini senza dover spendere cifre irragionevoli, erano indispensabili alla celebrazione delle feste come lo poteva essere il presepe per il Natale

Chissà forse in nome di una tradizione da conservare si potrebbero nuovamente produrre e vendere.

Oggetti di una così raffinata manifattura potrebbero tornare ad avere il loro mercato.

di Patrizia Biaghetti - ottobre 2018

I libaeti

Clicca sulle immagini per vedere le foto ingrandite.

ph. © ilpigiamadelgatto

Grazie a Laura Mercati per averci prestato i suoi mocchetti realizzati dalla cereria Bancalari di Chiavari